来源:“中国非物质文化遗产”微信公众号

来源:“中国非物质文化遗产”微信公众号  作者:王庆贺 王潇

作者:王庆贺 王潇  创建时间:

2023.09.11 18:05:00

创建时间:

2023.09.11 18:05:00

【摘要】清水江中上游苗族刺绣的文化基因显见于技法、纹样、结构要素,其形成离不开绣娘群体的身体实践。身体实践过程有着对技艺的承续和记忆的再现。绣娘们在长期、反复的生产和创作实践中形成对苗族刺绣的使用惯习,并逐渐内化为身体记忆,成为苗族刺绣独特的文化基因。同时,绣娘们技艺经验的积累,在视觉化过程中促进了刺绣纹样的转化和程式化,以二接式、三接式、中心式、T型式、层级式为特点的图式,都凝结着世代相传的文化价值与智慧。

【关键词】苗族刺绣;文化基因;身体记忆;清水江中上游;形成机制

民间手工艺源自生活,不同的生活习惯和自然环境经过创作者的艺术实践往往会产生因地而异的艺术特色①。在清水江中上游地区,山与水的自然区隔,历史、文化、经济等因素的影响使当地的苗族刺绣形成多种类型,并在制作方法、纹样及结构方面充满地方性特征。作为一种实践的艺术,清水江中上游苗族刺绣艺术特征的塑造与传承,苗族刺绣文化基因的形成与传递离不开绣娘的身体实践。

一、实践与感知——刺绣惯习的形成

皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)认为,对实践活动所作的解释必须将惯习及其历史条件下与实践所发生的当前客观环境紧密结合起来,这可以通过科学的研究工作来实现。他将惯习解读为人们在实践过程中形成的持久而又潜在的行为倾向性系统,惯习存在于实践者的身体和行为之中,构成一种“实践感”(the sense of practice)②。清水江中上游苗族刺绣基因的形成与传递是绣娘在当地苗族刺绣所形成的惯习引导下产生的可持续的倾向性结果。首先,长期以来,蕴含丰富文化隐喻的苗族刺绣及其服饰已然成为不同支系苗族的文化标识。苗族民众持有“穿相同的衣服,绣一样的花,才是同一支系的苗族”的观念,使特定区域内的苗族绣娘在施绣过程中自觉地选择特定的技法,选择表达特定母题的纹样,选择习惯性的搭配及构图方式。即便绣娘们会因为工作、生活等原因迁往异地,但是她们中的大多数人依然坚守自己所属刺绣、服饰区的传统。上述情况在田野调查中得到充分验证。笔者在贵州省凯里市旁海镇赶场时,剪纸艺人张女士告知:“我已经卖了四五十年剪纸,主要在凯棠、革一、旁海、台盘这些地方赶场。其中凯棠、革一、台盘这些地方的人穿的衣服、绣的花都是一样的,旁海和这些地方不一样。我来旁海赶场,买我剪纸的人主要还是临近的凯棠苗族绣娘,虽然旁海也有人买,但大多是街上几家订做衣服的人。她们来买我剪好的花去绣,自己不穿,主要卖给凯棠这边的人。在我们苗族看来,我们就是不要钱也不穿别的地方的绣花衣服,因为那样和本地人就不一样了。除非是嫁到当地了,才改穿当地的衣服。”③

由张女士对穿衣这件事的观点可见,旁海地区绣娘们的倾向性选择说明惯习对于绣娘刺绣传承行为的引导以及规束作用。同时,惯习还兼具个体身体化的属性与社会化的属性④。对苗族民众来说,“一样”还是“不一样”,是他们十分在意的事情,而判断标准往往涉及服饰、刺绣、语言等方面。保持“一样”是重要的行为准则,苗族刺绣的“一样”体现在技法、纹样、搭配等方面的一致性。绣娘们通过对苗族刺绣传统、惯习的遵守,力求与身边的人一样。同时,惯习是反复灌输和必要适应的产物,适应的目的是使这些集体历史的产物—客观结构—以可持续倾向性的形式,在长期处于相同条件下,也就是所有被置于相同的存在的物质条件下的有机体中再生产⑤。绣娘们在惯习持续、反复地灌输下所进行的适应“一样”的“理智行为”,逐渐形成了当地绣娘集体的、可持续的选择倾向,这种集体倾向性往往能够促成苗族刺绣传统的再生产(惯习再现)。

作为一种实践的艺术,苗族刺绣惯习的形成与创作主体的身体记忆密不可分。身体是我们感知世界的最初视角,它经常以无意识的方式塑造我们的各种需要、惯习、兴趣、愉悦,还塑造着那些目标和手段赖以实现的各种能力。而且,身体对于我们的身份认同是重要且根本的维度⑥。身体,这个术语所表达的是一种充满生命和情感而且感觉灵敏的身体,而不是一种缺乏生命和感觉的、单纯的物质性肉体。相应地,在通过身体实现的艺术实践和审美活动中,“审美”一词也具有双重功能:一是强调身体的知觉功能,二是强调其审美的各种应用。言下之意,审美既用来使个体自我风格化,又用来欣赏其他个体和事物的审美特性⑦。早在20世纪30年代,法国人类学家马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)提出了“身体技艺”的概念,他强调身体技艺是复数形式,即在不同社会中人们懂得如何运用他们的身体⑧。

本雅明认为,机械复制导致了艺术品灵韵的消失,艺术品的展示价值取代了其原先的膜拜价值。灵韵是时间和空间的一种奇异交织,是遥远的东西绝无仅有地做出的无法再近的显现⑨。灵韵是主体与感知物之间的一种感应,主体发挥着主动作用,因此,灵韵不是万物所自然显现的一种现象或能量,而是人和万物之间的一种感应⑩。在本雅明看来,万物皆有灵韵潜质。灵韵概念的提出使我们意识到身体实践对于刺绣的重要性。手工艺品之所以具有艺术的灵魂和气息,主要原因在于它是创作者内心审美、气质、价值观念的表达。传统手工技艺属于身体技艺,从创作个体来看,这种技艺受到自身所掌握的技巧和技艺水平高低的影响;从制作群体角度审视,特定社会环境中的身体技艺通常与“惯习”紧密关联,并与当地的地方性知识密不可分,因而具有社会整体性和一致性⑪。

清水江中上游的苗族刺绣作为一种典型的身体技艺,其质量的高低依赖于创作主体手、眼、心的协调统一,刺绣作品的整体效果与绣娘们的技艺水平及对于美的理解和感知密切相关⑫。同时,清水江中上游苗族刺绣属于一种“身体记忆”。所谓“身体记忆”,一方面包括“头脑中的记忆”,另一方面包括“身体实践”,或曰“身体技艺”⑬。绣娘们进行刺绣创作的身体不仅汇聚着个体所掌握的刺绣技艺,在其观念中还承载着所属群体的记忆。甚至有学者指出,非遗保护其实就是对记忆的保护,既包括物质上的记忆,亦包含身体上的记忆⑭。不过,非物质文化遗产所汇聚的群体记忆不是生而有之,而是在创作者、使用者共同的身体实践与感知中产生的。

进行艺术实践的身体不是机械地完成创作者艺术创作的指令,而是具有记忆的功能。例如在舞蹈编创与展演过程中,动作的重复往往会形成一种力量,它由身体实践的量的积累,递进达到一种对质的结果呈现,这种结果就是身体对舞蹈的姿势动作所产生的共鸣,并将其输入身体记忆系统,同时也将跳舞时的审美感受及舞蹈所表达的情感进行记忆⑮。不过,艺术创作者的身体所记忆的不仅仅是创作个体的审美情趣、价值观念和情感诉求,同时也是对所属群体审美、价值、情感等方面的记录和反映。

在清水江中上游地区,苗族刺绣的创作者和使用者的身体不仅是艺术体验和艺术感知的载体,也是对技艺经验、艺术情感、艺术品所承载文化内涵的记录与保存。同时,苗族刺绣的使用者与创作者之间基于身体的感知和情感的表达进行有效的互动,从而促进苗族刺绣惯习的形成,并建构了培育和滋养清水江中上游苗族刺绣文化基因形成及传递的文化生态。一方面,清水江中上游地区苗族民众所形成的,使用刺绣进行服饰及其他物品装饰的习俗是绣娘们进行刺绣创作实践的助推器。另一方面,参与刺绣创作的身体具有记忆的功能,它对刺绣使用者的审美需求、情感诉求等方面进行了考量,并对刺绣使用者的艺术评判,比如针对绣品是否精美、是否符合民众的审美需求进行评判分析,进而形成身体对绣品认识的有效反馈。在此过程中,绣娘们根据使用者(包括自己和他人)情感、价值观念、审美情趣等方面的诉求,并结合她们对刺绣品纹样、样式、绣工、结构的使用反馈,形成自己对刺绣艺术的身体感知。同时,绣娘之间经过相互交流与学习,也形成刺绣使用的惯习,包括:单体纹样的选择,单体纹样结构与色彩的设计,纹样间的搭配方式,纹样制作方法的改进,纹样构图方式的革新,等等。通过清水江中上游世代苗族绣娘的刺绣创作和传承实践,她们的身体感知和身体记忆聚合形成相关的刺绣惯习,在建构当地文化生态的同时,促使苗族刺绣基因要素形成并传递。

二、记录与再现——绣娘的身体实践

身体是执行所有实际行动的工具或手段⑯,经过多次重复,身体具备了娴熟的展演技艺,成为人们参与社会活动的重要工具和手段。身体在某种意义上是社会经验和记忆的记录,通过身体能够窥见社会记忆的符码⑰。同时,身体的意义在于再现社会记忆,当社会秩序和社会结构发生明显变化时,必然会引发记忆基模的改变⑱。身体实践是无文字民族表达历史和文化记忆的重要手段,特别是借助工匠们身体实践实现的民族民间传统工艺附着了本民族特有的文化符号,它们作为一种身体象征符号具有能指和所指的功能。能指是工艺本身的外显特征,所指则是工艺所包含的群体的社会记忆和文化记忆。各民族群体总是通过多种方式传承他们的集体记忆,并十分注重通过身体来进行文化表述,将认同感融入个体的血液⑲。

从身体人类学的视角来看,非遗项目传承的关键在于具有娴熟技艺并携带社会记忆的身体的传承。具体而言,作为手工技艺类非物质文化遗产项目传承人的身体,就对传统制作技艺的传播及文化的传承发挥着重要作用。同时,承载社会及文化记忆的身体,也是当下建构非物质文化遗产文化生态及生存空间的主导力量。传承群体积极为民族传统技艺的展演和传承身体力行,不仅扩大了非物质文化遗产的影响力,亦有助于唤起民众意识,有助于民族间的交流互动⑳。不过,身体传承的过程中,难以脱离文化习性的制约㉑。

清水江中上游苗族刺绣不仅展现了身体技艺,也是民族文化历史的呈现,更富含刺绣手艺人群体对民族历史、文化的缅怀及对未来生活的期许。正是基于这份情感和这些群体记忆,绣娘群体将反映本民族历史、情感、文化的纹样绣制在服饰、背带、鞋面、帐帘及其他饰品上。绣娘们进行刺绣创作的身体,刺绣使用者进行艺术体验的身体同时又是群体记忆的载体。具体来说,清水江中上游地区的苗族民众长期保持着用刺绣进行服饰、物品装饰的传统,因自然环境、文化生态、信仰观念等方面的差异,又分为多种刺绣类型,而每一种类型的苗族刺绣都是所属区域文化、信仰、习俗甚至自然环境等方面的反映。每一种刺绣类型的纹样都源自民众的物质生活和精神生活,体现出当地民众群体记忆、审美情趣。绣娘们依据民众的文化心理和审美诉求进行刺绣创作,其所创设的纹样形式,所使用的纹样搭配方式,所设计的纹样结构,都是群体记忆的如实反映。

在清水江中上游地区的施洞型、凯棠型、西江型苗族刺绣中,许多纹样是苗族古歌内容视觉化图案符号的凝结㉒,柳富型苗族刺绣纹样则多是当地民众日常生产生活场景的符号化表达。例如,在施洞、凯棠、西江等类型苗族刺绣中都有蝴蝶纹样,这其实与这些地域流传的蝴蝶传说有着密切的联系。而且,在清水江中上游地区,枫木、蝴蝶、鹡宇鸟通常都与苗族始祖联系到一起,像清水江流域广泛流传的《枫木歌》,就讲述了蝴蝶妈妈从枫木树芯钻出,在与水泡结合之后生出十二颗蛋,并在鹡宇鸟的帮助下孵化出姜央、龙、虎、水牛、大象、蛇、雷公等生物体系,以及神鬼等鬼神体系的传说故事。绣娘们将民众对于蝴蝶的特殊情感进行艺术化处理,创作了蝴蝶(“蝴蝶妈妈”)纹样,并结合蝴蝶传说赋予蝴蝶纹样以丰富的文化隐喻,这显然是社会群体记忆的艺术再现。

再如,姜央被清水江中上游地区的苗族视为人类祖先,水牛则在祭祖及葬礼仪式中扮演特殊的角色。在祭祖仪式中,水牛是祖先的使者,而在葬礼仪式中,水牛是引领亡灵魂归祖先世界的引路者。当地的苗族民众将这些表达祖先崇拜观念的人物、动物形象表现在刺绣等传统手工艺的装饰中。像施洞型苗族刺绣中就有大量水牛纹饰,而且在当地的苗族剪纸中,抽象的姜央形象更是尤为重要的纹样之一。在当地苗族民众看来,这些祖先留下的,反映祖先崇拜观念的纹样不能变,变就意味着忘记祖先。

在施洞型苗族刺绣中,还有大量务冒席、张秀眉等英雄人物形象,以及许多人驭兽的纹样,无不与当地苗族奋勇抗击封建压迫的历史相关。在柳富型苗族刺绣中,大小人头纹、架桥花纹、“万”字纹等,都反映了当地民众对繁衍子孙、庇佑孩童健康成长的心愿。这些表达苗族民众特殊情感的人物、动物、植物及几何形象,通过苗族绣娘手中的针线技艺施展出合理的艺术想象,而且经由彼此间的组合和搭配形成特定的母题。这些寄托当地苗族民众图腾崇拜、祖先崇拜、生殖崇拜心理的刺绣纹样及构图,往往具有很强的生命力,由绣娘们代际相传,成为清水江中上游苗族刺绣不可或缺的文化基因要素。

在技法的选用及纹样构图方面,一些绣娘按照师父(多为母亲)传下来的制作方法和纹样搭配方式(如传下来的老花)制作刺绣。这个身体实践过程本身,既有对技艺的承续,又有对记忆的再现(如构图、纹样内涵等)。可见,在清水江中上游苗族刺绣创作实践中,文化记忆与技艺之间是一种相辅相成的关系。记忆包含在技艺当中,绣娘们通过对刺绣制作方法及其构图方式的记忆,掌握苗族刺绣的制作技艺;同时,技艺也包含在记忆当中,绣娘们记住的不仅包含刺绣的文化记忆,还包括刺绣制作的技艺知识,协助绣娘们进行身体实践。此外,附着于身体的文化记忆是文化资本的另一种形式,绣娘们通过刺绣的创作实践,使文化资本得以物化和具象化,使绣娘所掌握的关于刺绣的文化知识、技能与修养得以展现。

三、内化与外化——技艺经验的累积及纹样的转化和程式化

社会记忆理论认为,共同体的集体记忆通常通过集体仪式和群体化实践得以保持和延续㉓。特别是在没有文字的民族中,以身体为媒介开展的身体实践与文化表述,传达着这些群体过往的知识和记忆,维系着该群体社会记忆和知识体系的传承。前面提到,身体具有记忆的功能,它不仅记录了创作者艺术实践的技艺经验,还记录了艺术品所要表达的社会群体记忆。其中,技艺经验的累积对手工艺制作方法的传承和发展具有积极的推动作用,并在创作者持续的艺术实践中逐渐成为手工艺品制作的基因要素。而且,身体对手工艺纹样、手工艺文化的记忆和传递,有助于形成对手工艺文化的群体记忆。对于清水江中上游苗族刺绣而言,绣娘们持续性的身体实践及对刺绣文化的传承,使苗族刺绣的技艺经验不断累积,并使视觉化的纹样符号得到凝结与内化。同时,由个体组成的绣娘群体通过长期的交流与互鉴,形成群体关于刺绣的整体性认知,并最终形成区域性的苗族刺绣文化惯习,指导绣娘个体的刺绣创作行为。

清水江中上游地区的苗族绣娘们,在长期的身体实践中,积累了丰富的技艺经验,包括:染布时染料的制作、辅料的选用;刺绣底样制作时纸的选用、剪纸时纸张的固定;施绣时绣线、绣布等刺绣原料的选择,绣针、剪刀等刺绣工具的挑选,皂角汁等辅助材料、工具的使用;对刺绣技法及针法的熟悉掌握、经验反思等。在刺绣及相关艺术创作活动中,她们还总结出许多实用的技巧,比如剪纸样时,为了照顾个别刺绣水平不高的绣娘,往往用玫红色的纸做成剪纸底样。对此,苗族剪纸的国家级非物质文化遗产项目代表性传承人姜文英介绍道:“我在剪绣花纸样的时候,大都是用玫红色的纸来剪,主要是因为我们施洞这边绣娘绣花基本上都用红色、蓝色的丝线。但是,有些绣娘因为接触刺绣的时间比较短,她们绣花的水平有限,在绣花的时候经常把下面的剪纸样给露出来,如果剪纸样是用白纸来剪,那么万一显露出来就会很难看。所以,如果用玫红色的纸剪,即便不小心露出来,也不影响刺绣图案整体的美观效果。”㉔

在剪纸过程中,为了很好地固定纸张,当地的剪纸艺人还创造性地发明了“纸钉”㉕,作为固定纸张的工具。剪纸时,先把绘有图案的纸张放在最上方,再将要剪的纸叠合整齐,然后用几枚白纸捻的纸钉固定好,从而确保剪纸时下面的纸张不会发生移位。之后,再用剪刀按照画好的图案纹路进行剪纸,剪好后拿去纸钉即可。

在染布过程中,为了增加布的色泽和硬度,苗族妇女通常会在染布时加入鸡蛋清或熬制的牛皮浆,用以提亮、增硬。

在刺绣过程中,为了增强针的穿透力,经常使用皂角汁做的润滑油辅助绣花,诸如此类的创新细小而周详。

清水江中上游的苗族绣娘们在社会记忆的引导下,还创作出丰富的刺绣纹样,并形成代表性的纹样搭配惯习(见表1)。例如:绣娘们依据当地盛行的信俗文化心理,创作了枫树纹、蝴蝶妈妈纹、鹡宇鸟纹等图案形式;受生殖崇拜观念影响,她们将石榴、鱼、鸟、架桥花等纹样绣制在服饰上;根据苗族的历史和民间传说故事,创造出“张秀眉纹”“务冒席纹”等苗族英雄形象。绣娘们不仅设计创造了这些具有地方性文化特征的纹样,还将它们绣在母花上传给后继绣娘,很大程度上确保了这些纹样的代际传承。随着时间的推移及身体实践的累积,这些纹样沉淀为苗绣的文化基因要素。同时,还有许多纹样虽然不是苗族绣娘们创作的,但是经过她们的传承实践,逐渐将这些纹样内化为本土本民族的文化基因,比如从汉族地区传入的铜钱纹、龙纹等。尤其是龙纹,在清水江中上游苗族刺绣中实现了“在地化”的转变。清水江中上游苗族刺绣中的龙纹不再像汉族地区龙形显示出的那么威严,也没有那么强烈的等级性,而是一些多变的、可亲的形象。苗族刺绣中的龙纹或与牛、人、蚕、植物等形象合体,组成牛首龙身、人首龙身、蚕龙、叶龙等复合纹样;或与凤、铜钱等纹样搭配,形成龙凤呈祥、二龙抢宝等经典图案。可以说,苗族刺绣中的龙纹,一方面是苗族先民原始思维的承继,进而表现出龙纹与人物、动物、植物纹间的搭配与互融;另一方面则再现中原文化与苗族文化交往交流交融的历史事实。清水江中上游苗族刺绣中形成的纹样搭配惯习,是对当地民众祖先崇拜、图腾崇拜、生殖崇拜、灵物崇拜、英雄崇拜等观念,以及对生活富足、家庭和睦、幸福安康等美好生活祈福的文化心理表达㉖。

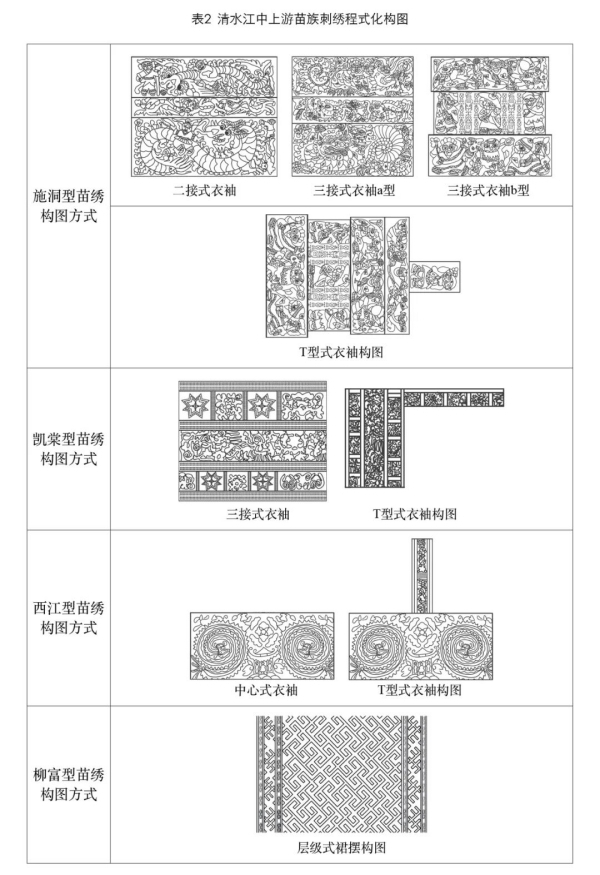

绣娘们长期身体实践所带来的记忆凝结也表现在纹样构图的程式化,例如二接式、三接式、中心式、T型式、层级式等有章法并形成图式的纹样及构图(见表2)。通过匠意和寓意的心授,以及绣品的留存,实现刺绣记忆的保存、累积和传承,并逐渐成为苗族刺绣文化基因的结构要素。

所谓二接式构图方式,是指上、下都是独立的长条形纹样带,两条纹样带之间夹一个花边,或在两条纹样带上方再加一条花边㉗。二接式袖花的上、下两条纹样带多是左右分布式的图案,中间有一个主体纹样,四周及纹样间隙以小型的动物或人物纹饰相配(见表2中施洞型二接式衣袖)。二接式的构图方式在施洞型苗族衣袖的构图上十分常见。

三接式构图方式,其纹样由上、中、下三条独立的纹样带组成㉘。三接式构图方式在施洞型、凯棠型苗族刺绣中十分盛行。在凯棠型苗族刺绣中,三接式构图方式主要也在衣袖部位出现,且该部位的三接式常分为两种。

一种是纹样的上、中、下三部分为等分的纹样带,三条纹样带以破线绣技法绣成,各纹样带之间通常由小花边相隔。而且,等分的纹样带通常有一个主体纹样,周边以角隅纹样填充(见表2中施洞型三接式衣袖a型)。

另一种是上、下两条纹样带为破线绣技法绣出的图案,中间的纹样带则是由挑花或破线绣技法绣成,但纹样按照竖排排列,图案的上、中、下层次分明(见表2中施洞型三接式衣袖b型)。凯棠型的衣袖纹样构图,虽然也带有三接式特点,不过其中上、下两条纹样带多为分割成多个块状的单体纹样,中间一条纹样带则多由蝴蝶纹、鹡宇鸟纹等搭配形成的叙事母题。

中心式构图方式,即以某种纹样为主体且纹样居于画面中心,占较大面积,周边及纹样间隙以动物纹、人物纹等纹样填充。这种构图方式绣出的图案主次分明。中心式的构图方式在施洞型、西江型苗族刺绣中都有应用,尤以西江型苗族的衣袖纹饰最具代表性,如表2所展示的西江型苗族衣袖纹样,龙纹为主体纹样居于衣袖的中间位置,四周以蝴蝶纹、铜钱纹、植物纹等相配。西江型苗族的衣袖整体构图还表现出明显的二接式特征。同时,上述三种苗族刺绣服饰类型中,衣袖与衣肩的构图呈T型式。

结语

技法、纹样、结构是构成苗族刺绣文化基因的显见要素,尤其是对技艺经验的强化、刺绣纹样的累积、纹样搭配及纹样结构的程式化,促成了苗族刺绣的传承与发展。不过,作为一种实践的艺术,技法、纹样、结构基因要素的形成由绣娘的创作实践主导,其中具有记忆灵性的身体时刻记录着绣娘的创作历程,并逐渐形成绣娘群体对刺绣的艺术感知与集体认同,进而形成苗族刺绣有关惯习。绣娘们长期、反复的刺绣创作是对身体记忆的唤醒与强化,也可以说,正是世代绣娘的身体实践实现了对刺绣记忆的文化凝结。

本文为国家社科基金重大项目“南方少数民族手工艺资源体系与基因要素图谱研究”(项目编号:17ZDA166) 、湖北省长江国家文化公园建设研究课题“非遗保护视域下鄂西段长江国家文化公园的在地化建设”(项目编号:HCYK2022Y45)的阶段性研究成果。

作者简介: 王庆贺 湖北民族大学南方少数民族研究中心讲师,主要研究方向为民族传统手工艺及其传承保护。王潇 中南民族大学民族学与社会学学院博士研究生,主要研究方向为中国民族关系史。