来源:民间文化论坛

来源:民间文化论坛  作者:谷子瑞

作者:谷子瑞  创建时间:

2018.08.31 10:48:02

创建时间:

2018.08.31 10:48:02

摘 要:技术与民俗的关系是民俗学当前的研究热点之一,但目前的新生代研究者多关注新技术催生的新民俗,相对忽视了传统民俗也在被技术的洪流裹挟着前进这一事实。本文以地方小戏——定州秧歌为个案,立足于田野现实,探讨现代技术下传统民俗传播与传承的实相。以交通技术、信息技术、舞台技术为代表的现代技术,深刻改变了定州秧歌的传播样态。技术带来的改变,对定州秧歌而言,机遇与挑战并存。若能化技术为己用,实现秧歌进一步发展亦不无可能。技术改变的是外在条件,不变的是口传身授的传承方式、是乡土本色。坚守本色、重返民间或是技术世界中定州秧歌突围的可取路径。

作者简介:谷子瑞,女,汉族,河北人,北京师范大学文学院中国民间文学专业硕士研究生

当代社会,技术飞速发展,其对日常生活的全面渗透势不可挡,各种新鲜事象层出不穷,引发了民俗学者的密切关注。赫尔曼·鲍辛格《技术世界中的民间文化》一书的译介,更是为这种新的学术生长点提供了有力的理论支撑。为数不少的民俗学者,特别是一些新生代研究者对新技术催生的新民俗青睐有加,例如,施爱东持续关注网络谣言的生态,吉国秀试图通过IT笑话探讨网络社会中的新民间叙事,祝鹏程关注神话传统在互联网时代的重构,更有学者专门组织了以“微信民族志”为主题的学术研讨会,集中探讨自媒体时代的知识生产、传播与实践等问题。或许还有一种现象值得关注,以张倩怡为代表的北京师范大学民间文学研究所的硕士论文均有意无意向新民俗倾斜。技术与民俗的关系确实值得关注与探讨,研究者关注相对新鲜、新生的民俗也确有其合理性,但传统民俗在新技术条件下的适应与变异亦值得研究者去探索。本文试以地方小戏——定州秧歌为个案,立足田野现实,探讨技术世界中传统民俗传播与传承的实相,反思现代技术与传统民俗的关系。

一、定州秧歌的生存现状

定州,位于太行山东麓,是华北平原西部的一座小县城。定州历来经济不发达,人文底蕴却颇深厚,享有“中山古国”的美称。正是这样一个文化丰富、经济落后的小县,孕育了为学界所熟知的“定州秧歌”,其定名与平教会时期形成的学术传统不无关系。20世纪二三十年代,平民教育之风大盛,以晏阳初为首的知识分子于1923年成立中华平民教育促进会,简称“平教会”。1926年平教会选定县为其实验区,首先推进的是实地调查工作。调查期间,李景汉等人发现了戏曲形态的秧歌,并将采录到的秧歌集结成册出版,是为《定县秧歌选》。从此,“定县秧歌”就成了官方和知识精英口中定县秧歌戏的代名词。不过,学术定名并不妨碍当地民众以“唱秧歌”“看秧歌”“跳秧歌”“扭秧歌”等演观实态来区分秧歌不同的形态。1986年,定县易名定州,“定县秧歌”也改称“定州秧歌”,但“定县秧歌”仍在为数不少的学术著作中出现。显然,除了延续自平教会以来的学术传统外,这亦同“定州秧歌”的鼎盛时期与定县存续时期几乎重合有莫大关系。本文则以“定州秧歌”指称定州以戏曲形态存在的秧歌,以“定州”统一指称不同时期的定州。

1.定州秧歌的历史与现状

从字面上看,“秧歌”即插秧的歌。传说,定州秧歌是苏东坡所编。定州黑龙泉附近的农民多以种稻为生。苏东坡治定州时,见他们种稻十分辛苦,就编了歌曲教他们在插秧的时候歌唱,是为“秧歌”,后来演变为一种民间戏曲。定州秧歌经历了由歌到戏的过程大概是不错的。但是,字面意义上的秧歌绝不是定州秧歌的唯一源头,它很可能是由包括秧歌、莲花落、鼓词等在内多种民间俗曲共同演化而来,期间不免会受到梆子、皮黄等地方大戏的一些影响。

定州秧歌形成初期,是农民的自娱自乐。善唱的人联合起来组织它农民子弟班,后来有规模较大的秧歌会,但演出形态未有根本变化。首先,演员以小生、小旦为主,伴奏只有大鼓、小鼓、手锣和一对钹。其次,演员唱时是干唱,几乎等于剧词的朗诵。每唱完一句,锣鼓紧接着就敲打一阵。这就是定州秧歌的原初形态,俗称“大锣腔”。最后,演员的妆容也非常简单,鼻子一抹白就上场了。服饰与道具是农民生活中随处可见的,例如有的秧歌艺人饰演叫花子,干脆就是一身又脏又破的衣服,怀里抱着一个破碗,胳膊下夹着一根枣木棍。农民经常把活生生的生活搬上舞台,演的就是生活本身,因而,“演什么像什么”。

1952年,在政府支持下,职业剧团——定县秧歌剧团成立,从此定州秧歌逐渐正规化:行当日益齐全且划分精细;武戏开始上演;伴奏增加了弦乐;戏服向大戏看齐,日趋精美但类型化……黄芝冈认为,即使秧歌发展到地方戏阶段,也不放弃乡村本位。于定州秧歌而言,与其说不放弃,不如说割舍不下,产自乡野的定州秧歌的生机从未远离过乡间。直至今日,村落庙会都是秧歌最主要的生存空间,以丑为主的逗戏最能吸引乡人眼球。

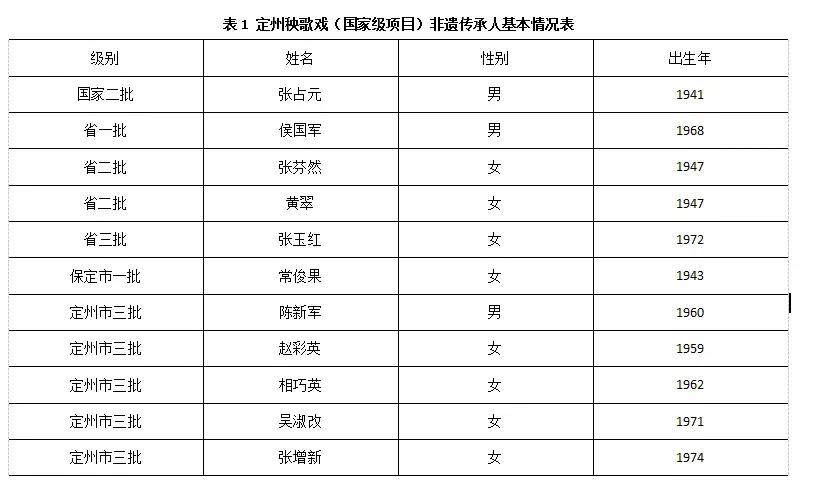

在市场化的冲击下,愈来愈少的农民以耕种为主业,外出务工才是收入的主要来源。这种情况下农民只是把耕作当作一种略带保险性质的辅助活动,“半工半耕”已然是当下农村社会的真实写照。哺育定州秧歌的农耕文明已然遭受重创,日趋完善的定州秧歌亦难逃衰落的命运。早在1988年,定县秧歌剧团难以为继,被迫解散。此后,定州秧歌又恢复形成初期搭班演出的形态。演观群体数量缩减、年龄老化则是当前定州秧歌面临的一大困境。2006年,定州秧歌以“定州秧歌戏”的名号位列国家首批非物质文化遗产(以下简称“非遗”)名录。张占元等人陆续获得不同层级的“传承人”的称号(参见表1)。然而,非遗真的能挽救岌岌可危的定州秧歌吗?从技术的角度切入,或可有一个较为清楚的认知。

定州秧歌现存的组织大致分为村落秧歌班和正式注册的秧歌剧团。前者规模较小,设备简单,各班不乏互帮互助、搭班演出的情况。后者有以定州市兴定秧歌剧团为代表的7个剧团。两者之间的区别主要在于秧歌剧团具有政府认可的营业执照,能获得政府的资助,有机会参与政府等组织的各类文艺演出和比赛。

定州秧歌现约有40名演员,分散在七个剧团,平均每个剧团6人左右,人员紧俏程度可见一斑。在人员紧张的情况下剧团数量近年来不减反增,这与非遗语境下政府对定州秧歌的政策与资金的双重支持不无关系,业内人士大多想借机分一杯羹。剧团多,人少的事实促使各剧团在大型演出时互帮互助,即“小型演出各自为战,大型演出互补余缺”。再者,演职员的工资与演出直接相关,没有演出就没有工资。因而空闲的演职员面对其他剧团抛来“橄榄枝”,无不应之。换言之,在组织运作和经济分配模式上正式注册的剧团与村落秧歌班并无二致。

“小型演出”“大型演出”揭示了定州秧歌演出的不同场合。当下,定州秧歌的演出场合有三:其一,“小事”,即红白喜事上的演出,参与此类演出,俗称“挡小事”。其二,“台口”,即庙会或其他节庆时刻的演出,揽下此类演出称“写台口”,参与此类演出为“唱台口”。其三,政府或民间组织、商业团体组织的各类文艺演出和比赛,如戏曲节、送戏下乡等,这些演出均是非遗保护与重视传统文化观念下,官方和社会团体将其文化自觉付诸实践的举动。不同的演出场合,舞台、伴奏等有不同的规格,技术的浸染程度不同,演员的心态、对技术的利用与接受也有所区别,但共通点是,技术已经深入定州秧歌的肌理。

何为技术?白馥兰曾指出,技术表明的是社会-物质网络或者系统,包括成套的技能和设备,但是也包括受过培训的人力、原材料、理念和制度。作为网络或者体系的技术在这里具有双重意义:其一是生成物品和社会关系;其二是对于我界定为科学的那类知识的生产和再生产有所贡献。

白馥兰是在科学(science)、技能(techniques)、技术(technology)的相互关联中定义技术的。从中不难看出,她所言的技术可以是技术知识储备,可以是成套的设备,可以是一种行动方式,可以是一种理解方式。然而,无论技术为何都离不开社会语境。“一种科技(technology)就是在其社会语境中行使的技艺(technique),正是这一社会语境给予生产出的物品以及生产它们的人以意义”。白馥兰这种从具体技术出发的技术观,是本文的出发点,即技术不仅是表现为手段/工具的技术,更是作为观念、文化的技术。这种技术与文化的关系,一定程度上契合了鲍辛格意义中的技术世界与民间文化的关系。

2.技术与定州秧歌面面观

各剧团,包括“小班”在内,虽然规模不一,但对技术的内化程度基本相当。定州市兴定秧歌剧团(以下简称“兴定剧团”)是目前定州规模最大的秧歌剧团,有演员14人,伴奏8人,其演出水平得到各方认可,因而本文试图通过介绍兴定剧团演出的一般程序,勾勒技术与定州秧歌结合的一些侧面。

(1)集合。一般情况下,演职员在团长家楼下集合,他们的自行车、电动车一律放到团长家的车库里。团长安排车辆,将演职员载到演出地点。

(2)化妆。油彩、爽身粉、镜子是主要的化妆用品,一般收于轻便的铝皮箱。相比之前,演员用包袱或是笨重的木箱装化妆用具,铝皮箱更加灵巧轻便。化妆在室内室外都有可能。无论在哪,化妆总是伴随着闲聊,浏览手机,用手机拍照也是必不可少的。此时拍摄的照片很可能成为他们微信朋友圈的素材。

(3)搭舞台。不同于实力雄厚的剧团配有自动化舞台车,兴定剧团没有自己的舞台车。村落演出等需要自搭舞台的时候,经常与拥有舞台车的相龙飞合作。相龙飞的舞台车是用二手小型卡车改建的,演出时把车头之外的三面汽车挡板放平,充当舞台。团长指定舞台朝向后,相龙飞开始搭建舞台。舞台车有包括音响、麦克风、高效话筒在内的音响设备。

(4)演出。舞台幕布一般为素幕或是有情景图案的幕布。LED电子屏幕是剧团实力强盛的体现,目前并没有任何一个秧歌剧团配有电子屏。舞台搭好之后,调大音响音量,播放流行音乐以吸引注意,而以往演出是通过三通锣鼓广而告之。戏曲伴奏响起,意味着演出开始。每个上台的演员配有一个麦克风,另有两个高效话筒在伴奏区收音。演出是否配备LED字幕屏,则视戏价和演出规模而定。

(5)候场。候场是闲谈的好时机,如果有亲友来访,拍照留念必不可少,化妆过把瘾也是一大趣事。团长不会唱戏,候场的时候经常通过电话联系业务,当有人来谈戏,他就口若悬河地介绍剧团的情况,同时不忘递上自己的名片。

(6)杀戏与卸妆。唢呐声响起,意味着一出戏结束,即“杀戏”。演员卸妆的必备物资是香皂和水。一般情况下,演员的戏份结束就可以卸妆了,但“送戏下乡”需要和村领导合影,带妆坚持到杀戏也就很必要了。

(8)拆卸舞台。流程基本等同搭舞台,不再赘述。

(9)食宿。食宿由剧团还是雇主负责,依戏价而定。膳食一般都是大锅菜、面条等华北农村的常见食物。演职员是否住宿则由距离和演出时间决定。当下交通条件大为改善,若距离较短且演出时间不长,演职员一般倾向于回自家住。

(11)解散。兴定剧团有自己的微信群,但打电话依然是更有效的选择。再者,团长更倾向于面对面的交流方式,因而解散前是商定演出事宜的最佳时机。

百年来,定州秧歌演出的一般程序基本保持原貌,但为达目的采取的手段和人们的观念发生翻天覆地的变化。人们对种种改变有所察觉却又置若罔闻。可以说,一个明显却又习焉不察的现实是,技术对秧歌的渗透。轿车、麦克风、LED字幕、手机……从无到有,由陋趋精,参与者对这些技术从陌生到熟悉,从被动到主动的过程,足以反映定州秧歌发展的一个侧面。

二、扩与缩:秧歌的传播与流传

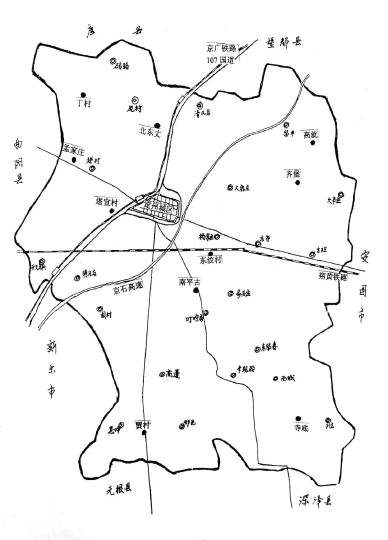

定州秧歌产生之初即凭借其乡土本色在短时间内风靡定州广大农村(图4),并流传到邻近的满城、唐县、清苑、望都等地的农村地区。按张占元的说法,“咱们定州秧歌踏遍了保石衡沧的广大农村”。

当今社会,交通、信息等现代技术的飞速发展为定州秧歌的进一步传播带来了无限可能,然而定州秧歌的流传范围不但没有扩大,反而在日益萎缩。定州市内比较活跃的民间班社只有塔宣村、留早村、东念自疃等为数不多的村落,对外的辐射范围堪堪维持在望都、曲阳等地的小部分农村地区,“咱们定州秧歌踏遍了保石衡沧的广大农村”的盛景只能回荡在老艺人的记忆中。技术进步带给定州秧歌的似乎不只是机遇,还有严峻的挑战。

图4 20世纪二三十年代定州秧歌鼎盛时期在定州的分布

1.交通的效度与限度

交通技术的进步大大节约了演职员的出行时间。2018年2月26日,兴定剧团送戏下乡到东留春村。从团长家到东留春村约30公里,开车比自行车能节省一个半小时左右的时间。兴定剧团有一辆5座轿车和一辆9座面包车,此次出行的人数在20上下,车内非常拥挤,但是没人抱怨。相对于舒适的空间,交通时间的缩减更重要。与其他剧团选择在下午开戏不同,正是因为交通便捷,兴定剧团才会把开戏时间定在上午9点。

另一方面,得益于交通的发展,定州秧歌有了更多走出去的机会。央视实习记者将传承人作为了解定州秧歌的重要窗口,在采访定州秧歌戏国家级传承人——张占元后也给予他和同村的侯国军参加节目的机会。2014-2016年间,侯国军一行人两次乘坐火车前往北京演出。

2005-2008年,刘宝玲任定州市委书记。他经常带着侯国军、张芬然等人参加京津各地的团拜会。近年,兴定剧团经常代表定州秧歌去保定、石家庄等地参加比赛或非遗展演,载誉而归。显然,每次外地演出,甚至“进军”央视,无一不是掺杂了政治强力或非遗等外部因素。实际上,在传统文化和非遗的双重标签下,定州秧歌走出定州多少有其必然性、必要性。

技术进步的大背景下,非遗等外在力量确实可以提供定州秧歌进一步传播扩散的机遇,但能不能化被动为主动,真正地流传开来,却不是非遗保护运动,不是政府,也不是秧歌艺人可以决定的。定州秧歌本是当地农耕文明的产物,说唱念白等与同期当地人的世界观相匹配,加之观众的品味是多元的,适合定州广大农民,不一定适合定州之外的所有人;产自乡野的艺术,不一定适合都市;在农耕文明中“吃香”的定州秧歌,很可能在技术充溢的现代社会中败北。

2.信息技术大展拳脚

除了交通便利、非遗声势,侯国军进京演出同样得益于信息技术的发展。2014年,采访过张占元的记主动给张占元打电话,发出演出邀请。张占元自是欣然应允。不可否认,我们习以为常的电话沟通在此次演出接洽中扮演了重要角色。以手机为载体的通讯技术,通过保障了人与人之间的沟通与联系增强了秧歌与外界的联系。

与此同时,通讯技术的发展,也使秧歌内部经常、及时的信息沟通成为可能。20世纪80年代末,某次张占元于傍晚临时接到第二天有演出的通知,他骑着自行车通知各演职员,人员通知到位,天也亮了。他回家收拾一番,立即赶往演出地点。现在,临时接到演出通知,在微信群里通知一声或是打几个电话,几分钟就解决了,花费的时间是大为缩减。

此外,以电视、互联网为主的现代媒体技术,丰富了观众接触秧歌的渠道。以前人们只能在表演现场观看定州秧歌,对秧歌的认识源自现场的体悟。现在,许多从没亲自看过一场定州秧歌的人也能对定州秧歌评头论足。显然,这得益于多媒体技术的发展。电视无疑是人们接触秧歌最方便、快捷的方式之一。技术便利,又有非遗的“东风”,时常有电视台向定州秧歌抛来橄榄枝。此种演出模式下,组织者通过技术将秧歌拽离演出现场,使之有一个“物质化的留存”,方便不同的观众在任意时间与地点观赏。同相声等讲究现场的表演类似,戏曲表演的“同一场域中演者与观者是一体的、互动和互显的”,如此,观众与演者之间的互动被消弥于无形。与之类似,提前录制的伴奏亦会抹杀演员和伴奏之间互动的可能。

电视、互联网之外,乡民或演员个人经常会发一些与秧歌相关的照片、小视频到微信朋友圈或其他互联网应用上。这种出于好奇、展示等原因的自发宣传,展示给外界的定州秧歌是碎片化的、有选择性的,因而这种行为与其说是宣传,不如说是社交。

当然,除了传播扩散之外,信息技术的发展对于秧歌资料的记录与保存亦大有助益。2017年11月,政府出资,网罗几乎全部的定州秧歌艺人录制了32个唱段,以享后世。

手机、电视等信息技术确实增强了秧歌内外的联系,丰富了人们接触秧歌的渠道,其副作用也是显见的,如戏曲表演视频化会抹杀演者与观者之间的互动。与热热闹闹的多元传播扩散相比,现实中秧歌的流传范围并非表面这么红火,而是在逐渐萎缩。根植于农耕文明的秧歌是自动自发流传的,而现代语境下秧歌的扩散虽然有着技术和非遗加持,但是成效实难预测。也即,外力扶持本就是定州秧歌日渐孱弱的体现。

3.日益精进的舞台技术

演出的改善与提升,离不开舞台技术的精进。最醒目的便是舞台的更迭。最初秧歌是田间地头的自娱自乐,后来演进为节庆时刻的娱乐演出,才有了登上戏台的可能。定县秧歌剧团存续期间,秧歌则是各式礼堂的常客。进入21世纪,舞台车悄然兴起(见图3),演出多了一种选择。舞台的类型与规模关涉演出效果,它直接影响演员身段、走位等,同时也会影响演员心态,间接影响演出效果。如果舞台偏小,伴奏和音响就占三分之一的位置,留给演员的空间所剩无几,对表演有很大束缚,无外乎有演员说:“不唱大舞台,光唱小舞台,戏就丢了”。

此外,以秧歌的演唱为例,更能说明舞台技术对演出的影响。清末民初,演唱全凭一副好嗓子,没有任何辅助设备。1949年后,逐渐有了高音喇叭,但音响效果不甚理想。现在,每位上台的演员都配有一个麦克风,机随人动,音响效果大为提升。即便“挡小事”之时,主家要求清唱,演员也基本都用手持话筒。几乎每位演员都认为麦克风“省嗓子”。现在,想让演员凭自己的嗓子唱一场戏,几乎不可能实现。由此可见,技术渗透到秧歌的肌理,而且这种渗透性影响是不可逆的。

由全凭嗓子到依赖麦克风的演进,只是演出改善与提升的冰山一角,字幕、舞台、灯光等从无到有、从有到精的变化,无一不是在技术的加持下实现。一般而言,舞台技术愈精进,演出效果愈有保障,演出效果越好,自然越受欢迎。演者亦有可能因循此逻辑,沉浸于舞台的声、光、电中,相对忽视了戏曲本身,忽视了与观众的互动。然而,事实远非如此简单。现实的乡土生活中,庙会等场合订什么戏,需要综合考虑戏价、人情、爱好等多种因素,舞台技术的呈现反而稍显次要。因而,不应该过度依赖现代技术,被技术牵着鼻子走,化技术为我所用,才是实现秧歌发展的可取之策。现代语境的民俗生态中蕴含着技术与人的交锋,如果说定州秧歌传播过程中,人的掌控稍显乏力,那么在传承过程中,人则一直掌控相对主权。

三、口传身授:秧歌一以贯之的传承方式

大多数民间艺术是通过口传的形式代代传承的,定州秧歌也不例外。1936年,以秧歌老艺人刘洛福的口述唱词为底稿的《定县秧歌选》问世,定州秧歌史上有了第一本比较完善的剧本。此后,陆续有手抄本、油印本剧本小范围内流行,不过,并没有从根本上改变秧歌口传身授的传承方式。

“学一出戏,要一亩地”,这是早前秧歌艺人中流行的一句俗谚,意为师父教戏和徒弟学戏均十分不易。师父的博学与严格,学艺的艰辛,正式拜过师的秧歌艺人深有体会。师父口述一整出戏的说唱念白,徒弟心口并用记下。徒弟学什么行当,师父一字一句教唱。然后徒弟不断练习,直至能熟练掌握、登台演出。早期师徒之间的口传身教,对师徒的记忆力均有较高的要求。

20世纪50年代,定县秧歌剧团成立。剧团领导不提倡拜师,一般是老演员口述唱词,新学员用纸笔记忆。老演员不可能像师父一样尽心尽力,能不能学得会,能学会多少,全凭个人。边演边学的模式中,观摩他人的演出十分重要,比较常见做法是,说唱念白背记完成后,就上台演个小角色,从旁观摩老演员的唱腔、身段等及其相互的配合。此后,就是等待时机正式上台演出。

1957年,联合戏校成立,分设秧歌、梆子、老调、评剧四个班,早上练基本功,上午学习文化课,下午是各剧种老师教授的专业课。严格的科班学习,迥异于师徒间的口传身授。经过戏校学习,学生一般能练就扎实的基本功,进入剧团后学戏比较快,但同样离不开老演员在说唱念白方面的指点。

1988年,定县秧歌剧团正式解散。剧团解散后,师徒制并没有大规模恢复,反而是剧团边学边演的模式逐渐被村落班社吸收利用并延续至今。

新近,非遗运动刺激下,定州秧歌传承基地(以下简称“基地”)应运而生。自2017年2月成立至今,基地已招收学生5人,由非遗传承人常俊果、相巧英等人授课。目前,学生处在练习基本功的阶段,由常俊果和相巧英一招一式示范,一字一句教唱。新兴的基地并没有改变秧歌口传身授的传承方式,反而在不自觉中延用此种方式。这不失为是秧歌口传身授方式之生命力的体现。

就唱词而言,早前,秧歌艺人靠着自己惊人的记忆力背记唱词;秧歌剧团期间,学员用纸笔记忆;90年代初的年轻人则多了录音机这一利器;当前,艺人排练新戏,人手一本打印的整整齐齐的剧本。从传承历史和现实看,技术进步和外力干预动摇了师徒制的形式,却没有改变定州秧歌口传身授的传承方式。然而,技术进步会不会使得唱词念白趋于固定化?实际上,在李景汉等人的努力下,定州秧歌剧目有了各式各样的版本。然而,艺人能接触到的版本十分有限,况且,他们只需会唱自己从老艺人那学到的就足够了,不在乎外界记录了什么。而且,就当下演出形态而言,所有的剧目唱词并不是僵死的,一经背记,几经演练,它们就慢慢活在演员心中,与演员融为一体,随取随用,随机应变。这与以口传身授为底色的传承方式密切相关,而这正是技术所不能入侵的领地。就唱腔而言,基于唱腔的灵活性和农民识谱能力弱的特点,口传的方式更是从未根本改变。技术之于秧歌传承更重要的影响在于,对人们观念的全面渗透,从而深刻影响了秧歌的受众、传承人与传承空间。

四、结语

交通和信息技术的进步,大大提升了时间利用率、方便了秧歌内外的联系、丰富了观众接触秧歌的渠道、一定程度上降低了学唱秧歌的记忆力门槛,助力秧歌的传承。舞台技术的进步,使舞台呈现日臻完善。然而,挑战与机遇并存,问题同样明显。无论是表演视频化,还是过度舞台化,均会导致对戏曲本身的忽视,削弱演者与观者之间的互动。再者,技术不仅是作为手段渗透进定州秧歌,更是作为观念、文化影响着包括组织者、演者、观众等在内的定州秧歌的所有参与者。汽车、电视、手机、舞台、麦克风等从无到有,由陋趋精,参与者对这些技术从陌生到熟悉,从被动到主动的过程,就是作为手段的技术和作为观念、文化的技术相互缠绕并逐渐浸透并改变定州秧歌的过程。然而,正如鲍辛格所言“……技术给民间文化带来的不是终结,而是改变”。技术改变的是外在条件,不变的是传承核心,是口传身授的传承方式,是其乡土本色。

定州秧歌本是当地农耕文明的产物,其说唱念白与同期当地人的世界观相匹配,单靠技术或非遗保护不足以弥合定州秧歌与当代生活方式和观念之间的巨大裂痕。事实也确实如此,现代技术和非遗等外力加持下的定州秧歌不但没有发展更盛,反而日渐萎靡。非遗保护不能只是官方、知识分子“剃头挑子一头热”,调动参与主体的自觉意识,实现上下共谋的“生产性保护”才是长久之计。作为手段与观念的技术亦需要参与主体的自觉体认,自觉不是被技术牵着鼻子走,忽视甚至无视秧歌的乡土本色,而是让技术为我所用,让秧歌坚守本色,重返民间。

(原载《民间文化论坛》2018年第4期,注释和部分配图省略,详参刊物原文)