来源:“中国非物质文化遗产”微信公众号

来源:“中国非物质文化遗产”微信公众号  作者:杨传杰 潘鲁生

作者:杨传杰 潘鲁生  创建时间:

2023.04.20 20:46:00

创建时间:

2023.04.20 20:46:00

【摘要】民间年画《三顾茅庐》是对广为流传的“三顾茅庐”故事的图像再现。由于创作主体的审美意识、文化习惯、艺术观念、个人喜好等主观性因素的参与,以及故事内容在文化传播过程中发生的客观演变与异化,使图像与文本之间存在“错位”,图文关系由理论上规范的单向“文主导图”变为动态的双向“文图互动”。从图文关系的角度分析图像对文本的摹仿与重构,以此挖掘“文图互动”现象的生成动因,以揭示民间美术图像叙事的独特性。

【关键词】三顾茅庐;民间年画;图文关系;创作主体

“三顾茅庐”是我们耳熟能详的历史故事,是小说、戏曲、绘画等艺术载体中多见的内容。“三顾茅庐”故事在不同媒介的艺术表现,呈现出不同的叙事特征,在小说与戏曲为代表的文本、表演系统是时空连续的叙事方式,是时间性的艺术;在绘画为代表的图像系统则是静态瞬间的叙事方式①,是空间性的艺术。清末是民间年画创作的高峰,流传下来的《三顾茅庐》年画既有历史故事类也有戏曲类②,民间艺人用图画的艺术语言叙述故事,或将文本中描写的意象瞬间视觉化,或将舞台表演中的连续动态定格化,使观者通过阅读图像了解故事情节内容,并得以审美娱乐和教育教化。

图像叙事以对文本的摹仿与再现为目的,但在实际运作过程中,图像叙事并不总是与文本一致,由于创作主体的审美意识、文化习惯、艺术观念、个人喜好等主观性因素的参与,以及文本在多媒介的文化传播过程中发生的演变与异化,使创作主体在创作动机和文本接受两个层面有意或无意地重构了文本,进而反映到图像上,图文关系就由理论上规范的单向“文主导图”变为动态的双向“文图互动”。在互动过程中,图像与文本之间出现了“缝隙”“错位”,图像叙事由单一的“接受→摹仿→再现”变为“接受→改造→摹仿→重构→再现”的复杂逻辑,并且重构后的图像再次进入传播领域时,图像叙事的意义传达会经接受者的阅读反应而再次重构,原文本在不断地“接受→重构”中传播,并生成新的文本。那么,“文图互动”现象的生成动因是什么,创作主体的能动性如何发生作用,图像叙事蕴含着哪些独特的审美意识、造型观念、文化心理等内涵?本文以民间年画《三顾茅庐》为个案,从图文关系的角度分析图像对文本的摹仿与重构,并挖掘引发“文图互动”现象的生成动因,以揭示民间美术图像叙事的独特性。

一、“三顾茅庐”故事的文本演变与图像再现

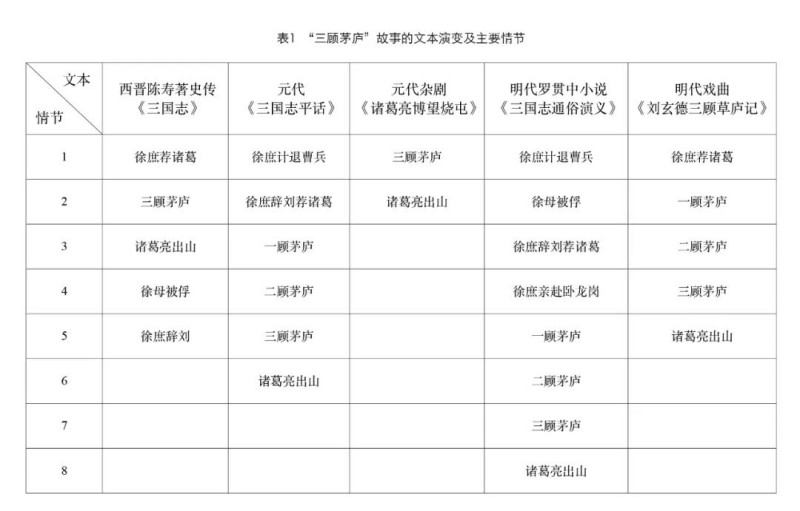

“三顾茅庐”故事最早见于西晋史学家陈寿的《三国志》,文中虽描述简略,但“先主遂诣亮,凡三往,乃见”③和《出师表》中“三顾臣于草庐之中”确认了“三顾茅庐”的文本存在,朴素地勾勒出“徐庶荐诸葛”“三顾茅庐”“徐母被俘”“徐庶辞刘”等情节结构,为故事的演变奠定了基础。至元代,更成熟、更丰满的故事出现在话本《三国志平话》和杂剧《诸葛亮博望烧屯》中,“三顾茅庐”的情节结构和人物形象首次得到完整地铺叙和塑造,形成了小说和戏曲两个文本演进系统。前者将一顾、二顾茅庐不成的原因归咎于诸葛亮故意推辞不见,而之所以第三次能成功,是因为诸葛亮看到刘备有“帝王之相”,是“有志之辈”④,他对事件进展的把握和权衡带有功利性色彩。后者用“于事不曾放参”将一顾、二顾茅庐一带而过,诸葛亮的性格更复杂、矛盾,他有强烈的政治抱负和出仕欲望,却又几番推辞刘备的诉求,而当“四十年天子”⑤现身时,他急忙出山,生怕错过这难得的良机。

将“三顾茅庐”故事完成定型的是明代罗贯中的小说《三国志通俗演义》(以下简称《三国演义》),作者在广泛地吸收前人文本及民间传说的基础上,对三国故事进一步艺术化处理。其中,“三顾茅庐”一事融合了前述诸文本的情节,增添了崔州平、石广元、孟公威、诸葛均、黄承彦等人物,并舍弃了前文本中带有世俗和功利性的描写,使诸葛亮和刘备的儒道形象得以建构。故事概述是,曹操劫徐母并伪造家书,徐庶只得辞刘赴曹,临行推荐诸葛亮。又忧诸葛亮不肯出山,亲赴卧龙岗相劝。刘关张一顾茅庐,诸葛亮外出,返程时遇崔州平。刘关张二顾茅庐,在酒馆遇见石广元和孟公威,至庄上后,诸葛亮又外出,刘备见诸葛均,辞别时遇见黄承彦踏雪而来。刘关张三顾茅庐,诸葛亮在草堂昼寝未醒,刘备拱立阶下等候。诸葛亮醒后为刘备讲述复兴汉室之法,刘备恳请诸葛亮出山,诸葛亮推辞一番后被刘备感化,随后应允出山⑥。

同在明代,传奇《草庐记》(全名《刘玄德三顾草庐记》)承继了《诸葛亮博望烧屯》的故事脉络,又吸收了《三国志平话》的部分情节。刘备第三次来访,赵云带来夫人产子的喜报,诸葛亮算得“太阴星得地,此子有四十年天下之分,我就下山去”⑦,与《诸葛亮博望烧屯》描述一致。

到了清代,毛宗岗对《三国演义》进行了修饰评点,“三顾茅庐”故事没有改动。乾隆年间宫廷大戏《鼎峙春秋》中的“三顾茅庐”被认为是较为生硬地“杂合明代传奇《草庐记》和‘毛本’《三国演义》而来”⑧。后来流传较广的京剧《三顾茅庐》,“剧中事实,依据《三国演义》排演,无甚差别”⑨,《京剧汇编》中收入的马连良藏本及《京剧丛刊》收入的中国京剧团改良本均说明了系取自《三国演义》中的一段故事,川剧、汉剧、豫剧、河北梆子、山东梆子等均有此剧,剧情与前近似。总之,在“三顾茅庐”故事演化过程中,小说和戏曲之间互有借鉴,又各具特点,故事经过多次文本演变后(表1),最终在罗贯中的小说《三国演义》中定型,成为被借鉴和摹仿的母本而普遍流行。

那么,“三顾茅庐”故事在民间年画中是如何表现的?笔者搜集了相关年画资料⑩,发现不同产地的年画在情节选择、艺术特征等方面表现出内在的相似性。通过图像志描述,可知图像表现的故事情节集中在“走马荐诸葛”“二顾茅庐”“三顾茅庐”⑪,具体来看,“走马荐诸葛”描述的是别离场景,杨柳青廉增戴记的《走马荐诸葛》⑫中徐庶与刘备拱手作别,士卒手托酒壶的细节与原著“酌别”描写相呼应。“二顾茅庐”有两种表现样式,一种是描绘刘备辞别诸葛均、黄承彦踏雪而来的场面,如晚清杨柳青画师高桐轩所画《二顾茅庐》⑬;另一种是描绘刘备前来拜访、诸葛均在堂上读书的场面,如河北武强双兴顺画店的《三顾茅庐》⑭。“三顾茅庐”也有两种样式,一种是描绘诸葛亮与刘备在茅庐内对谈的场面,如杨柳青戴廉增记的《三顾茅庐》⑮;另一种是描绘诸葛亮随刘备出山的场面,如杨柳青聚全兴画店的《三顾茅庐》⑯。结合图像志描述及文献梳理,可以推断出民间艺人对“三顾茅庐”故事的接受、再现与传播以《三国演义》为范本的可能性较大。

这三个故事情节富有戏剧性,因而在小说、戏曲、绘画等艺术形式中都有着重表现,而“徐母被俘”“一顾茅庐”则轻描淡写,相关的绘画亦鲜有。之所以有如此差别,主要是图像叙事对情节选择的问题。故事是按时间线连续发展的,但图像不善于表现时间,所以为达到叙事目的,就只能选择“易入画”的瞬间情节再现故事。瞬间一般是特定的、突出的、有意义的,它往往能清晰地指代某个情节或事件,给人留下深刻的印象。莱辛在《拉奥孔》中用“最富于孕育性的顷刻”来概括诗与画叙事的特点,他认为造型艺术要避免描绘激情顶点的顷刻,因为“到了顶点就到了止境,眼睛就不能朝更远的地方去看,想象就被捆住了翅膀”⑰,应该选择可以让想象自由活动的那一顷刻,即顶点前的那一顷刻,因为它既包含着过去,也暗示着未来,让想象有自由发挥的余地,使前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解⑱。这一说法有一定的合理性,但尚不足以囊括全部。从古至今大量的资料证明,图像叙事选择的瞬间情节可以分布在故事发展的所有时间点,它可以是一般的、高潮的或象征的,具有任意性,每个瞬间都有存在意义,只要创作主体认为这个瞬间“有意思”。并且,图像叙事的效果是由情节、创作者的构思、接受者的阅读反应共同完成,其运作机制具有不确定性。

“画中要有戏,百看才不腻”,用图画的方式讲故事,是对创作主体和接受者的双重考验。赵宪章认为,“语言是实指符号,因而是强势的;图像是虚指符号,所以是弱势的”,语言和图像的媒介特征决定了二者“互仿”过程中的“顺势”和“逆势”⑲。图像的优势是将语言中的形象和意象视觉化、空间化,这决定了图像叙事所呈现的时空是断裂的,其承载的信息是碎片化的,而语言叙事的时空是流动和绵延的。尽管图像可以用增加数量的方式让图像叙事从“瞬间”迈向“片段”“相对完整的故事”,但它展现时空的连续进程总是受制约,图像之间总是留有“缝隙”。更重要的是,过去民间年画受众的知识水平普遍较低,如果接受者对相关文本缺乏阅读经验,那么,图像叙事就难以在接受者的意识中形成上下文,并且图像创造又因创作主体的主观因素介入而引发不确定性,接受者对图像的解释就会与创作意图、文本意义发生偏离。这时,文字的介入成为图像叙事的有效辅助,“图中增文”以明确的意指为图像划定了解释边框,将接受者对图像的解释拉回到原意表达的范围。

《三顾茅庐》年画中的“图中增文”有两种形式。一是增加榜题,用明确的“指示符”⑳规定了对象解释的唯一性,排除了关联性引申或联想。假如杨柳青戴廉增记的《走马荐诸葛》没有文字,就难以确定具体的故事,因为“迎接”或“辞别”是寻常的母题,人物也是类型化的形象,这种普遍性图像的意义指向是多义的,在主题上可指向某一类,内容上又可具体指向某一类中包含的任一图像。如果接受者有较好的文史修养,他或许可以从人物形象、动作、环境等细节推断出主题,但那只是其中的一种可能。而加上榜题,不确定性就消失了,图像的意义通过文字的意指得以固定。二是增加题咏,文图交相呼应,通过互指表现故事情境。有直接挪用原文的,如高桐轩的《二顾茅庐》摘抄了《三国演义》中的诗文,画师描绘的风雪交加场景与诗文言说的意境共振,构成了可观、可想的意象空间。也有民间艺人自编的鉴赏与评价性文字,如杨家埠北公兴画店《三顾茅庐》中的“一见家书方寸乱,忠孝岂能得两全”“忠主去辅将反荐,岂知不是屈己人”“三请诸葛先生下山鱼得水,辅佐皇叔定乾坤”,这些通俗话语的表达方式体现着民间艺人的审美趣味,以及对故事的价值判断。杨柳青廉增戴记的《三顾茅庐》中“先生笑指画图中”与诸葛亮手持羽扇指向卷轴的动作相应,此处是整个画面的视觉焦点,代表着故事演进的高潮,文字进一步强化了图像的表意功能。

“图中增文”缓解了图像单独叙事遇到的危机。当图像叙事受限时,前一种方式是对主题或对象的具体符号性指示,它为接受者的阅读和阐释框定了范围,力图防止“误读”发生;后一种方式是对主题或对象的个性化阐释,使图像叙事的意义得以延展。

二、不该在场的赵云与诸葛亮“读书”形象:图像与文本之间的“错位”

图像叙事是对文本的图像化再现,图像沿着文本的意义指向进行摹仿,即“文主导图”。尽管语言是强势符号,但图像并不是绝对顺从的,创作主体基于主观或客观的原因对文本的“误读”,使摹仿出现了“错位”,图像从而脱离文本的约束而获得独立性。民间艺人大多没有教育基础,他们对经典文本的接受主要依赖于民间说唱、舞台演剧、图像等再现文本,甚至是口传耳闻,因此,他们难以对文本的准确度进行辨别,假如接受到的文本已经偏离了原文本,民间艺人是不知情的。这并不意味着民间艺人只能是被动的,他们对文本的接受也会受个人审美意识、伦理观念等影响,甚至会以个人的好恶改变故事情节。接受者同样影响着艺术作品的意义生成,美国学者皮尔斯认为,接受者对再现体的认识形成的“解释项”,不论对错,都构成了对原有符号的意义衍义,符号就是在无限的衍义中不断靠近真相㉑。那么,符号的意义就存在于接受者的解释中,每一次解释都会赋予其新的意义,接受者的能动性又制造出新的“误读”。上述种种因素都可导致图像与文本之间的“错位”,“错位”是“文图互动”现象的呈现,体现出创作主体和接受者在艺术世界中的价值。

《三顾茅庐》年画中有两个明显的“错位”。第一个是不该在场的赵云。在《三国演义》中,刘备夺取樊城后令赵云留守,而后刘备、关羽、张飞前往隆中,“三顾茅庐”赵云并不在场。奇怪的是,尽管《三顾茅庐》年画是以《三国演义》为摹本的图像再现,但在全部17幅年画样本中,有14幅将关羽替换为赵云,这与原文相悖。难道是其他文本中有赵云?那么我们扩大文本参照的范围,元代《三国志平话》文本及插图㉒中也未见赵云。元杂剧《诸葛亮博望烧屯》中赵云虽有出场,但未发生情节,并且关羽同在场。明戏曲《刘玄德三顾草庐记》中赵云从城里带来夫人产子的喜讯,与关羽同在场,但这一情节未见于图像。京剧、地方戏中均与《三国演义》相符。综上,可以排除赵云在场的图像系摹仿了其他文本的可能。

为什么各地的年画会“不约而同”地用赵云代替关羽?是民间艺人的无心之举或刻意为之?高桐轩画的《二顾茅庐》可以作为推导的例证。高桐轩(1835—1906)是晚清杨柳青知名民间画师,善绘年画、肖像画等,曾长期供职清廷“如意馆”,据传还为慈禧画过《仙山渔隐图》。他具有超越普通民间艺人的文艺修养,八岁能将“百家姓”“千字文”“三字经”等启蒙书册于师前一一背诵,十五岁时已将“四书”“五经”一类的旧时必修之课读完㉓,晚年还编著了画论《墨余琐录》。《二顾茅庐》画于癸卯(1903)初春,描绘了刘备与诸葛均告辞、远处黄承彦踏雪而来的场景,与《三国演义》描写的情节一致。高桐轩本人的学识、画面内容及诗文足以证明他能接触原著,为什么他会将关羽错画成赵云呢?这似乎是一个不该发生的错误。笔者揣测有两种可能:一种是无意的,“三顾茅庐”除了张飞与诸葛亮有直接言语冲突外,其余情节均围绕刘备和诸葛亮展开。“二顾茅庐”中刘备、诸葛均、黄承彦是引导剧情发展的关键人物,其他(童子、关羽、张飞)皆是陪衬,画师很有可能忽略了这个细节,无意中将关羽换成赵云。另一种是刻意的,关羽经过后世的册封已演变为民间信仰的“神”,是民众用以表达镇宅、辟邪、求财等祈福心理的神祇对象,因而神化的关羽不宜出现在世俗场面,所以画师用赵云将其代替,以契合民众的普遍信仰。除此以外,也存在画师凭借个人喜好改动或者摹仿其他画作的可能性。

另外一个“错位”是诸葛亮“读书”形象。原著中,刘备第三次来访,童子告之“虽然师傅在家,草堂上昼寝未醒”,于是刘备拱立阶下等候。此时“昼寝”的诸葛亮在年画中却是“读书”,如杨家埠北公兴画店的《三顾茅庐》、高密扑灰四条屏《三顾茅庐》等。《三国演义》中“二顾茅庐”有“读书”的描写,刘备问童子“先生在庄上否”,童子答曰“见在堂上读书”,但此时堂上读书之人是诸葛均。《三国志平话》㉔中,当刘备第三次拜访时,诸葛亮正在“读书”:先主与关、张二弟,引众军于庵前下马。一道童至,先主问曰:“师父有无?”道童曰:“师父正看文书。”先主并关、张直入道院,至茅庐前施礼。诸葛贪顾其书。《诸葛亮火烧博望屯》㉕中也有诸葛亮“读书”的描写:(唱:)这的又是那一个未发迹的潜龙帝?(做寻思科,唱:)你休铺藤簟,且掩柴扉。(做看书科,等皇叔一行上。)前已做出《三顾茅庐》年画是以《三国演义》为摹本的推断,但文中“昼寝未醒”被元平话和杂剧中的“读书”代替,一定程度上可以说明,定型后的“三顾茅庐”故事在文化传播过程中,不同的文本仍在相互融合,并在接受者层面产生作用,故事处在相对稳定又动态发展的同步过程中。

另外,历代名家所画的《三顾茅庐》卷轴画中,诸葛亮大多是卧榻读书或坐姿的高士形象㉖,诸葛亮从具有神幻色彩的道士向高士、隐士形象的转变,在隋、宋时期的卷轴画中就被画家建构出来,而文本中则始见于明代。年画中出现的诸葛亮“读书”形象,或许是民间艺人吸收了《三国志平话》和《诸葛亮火烧博望屯》中的描述,或许是民间艺人认为诸葛亮“昼寝未醒”的形象不好表现或者动作不雅、不符合其高士形象而主观上对情节做了改动,或许是受到了那些传世的历史图像的影响。

除非有更直接的证据,否则对上述“错位”的分析只能是推导,暂时无法证实。但是图像与文本之间的“错位”是客观存在的,更重要的是,这些“错位”的图像已经被当作了正确的范本,它们进入文化传播领域又会引发更大范围的“误读”,久而久之就会形成新的集体认同,符号衍义进而发展成一个新的意义传统。“错位”为我们深入探究文本与图像的互动关系及生成动因提供了关键线索。过去,各年画产地、画店之间经常互相翻刻、仿刻画样,画工依图画样,刻工依样雕刻,很少辨别画中内容是否准确,年画的使用者更不能辨明。高桐轩的《二顾茅庐》确实被戴廉增画店翻刻了,其他《三顾茅庐》画样很有可能被多次翻刻、摹画,如此反复,这或许可以解释为什么不同地区的《三顾茅庐》有那么多相似性,以及纷纷用赵云代替关羽了。这种相似性从侧面反映出民间美术在文化传播过程中的稳定性及程式化特征,即当某种图像被创造出来且被受众接受后,它就会被模仿、改造,经过多次传播后最终成为图像演化的母本。民间美术口传、心传的传播特性,使民众对故事的掌握多是“框架式”,其余细枝末节可自由发挥,对民众而言,故事的正确与否并不重要,重要的是故事本身。

三、超时空叙事与艺术传统:创作主体的能动性发挥

创作主体的能动性不只体现在内容层面的“文图互动”,在形式层面,用绘画的艺术语言重构文本、建构超时空叙事是创作主体艺术能力的积极体现。图像通过将语言意象空间化、表演动态定格化的方式叙事,图像再现的过程凝聚着创作主体的审美意识、造型观念、文化心理等,这些能动性使图像叙事呈现出不同于其他媒介的面貌。在图像生产过程中,创作主体的能动性既体现在对文本的摹仿,更体现在对其的重构:既以超时空的方式重组了叙事时间和空间,又在画面布局、造型语言、形体表现等方面体现着图像媒介的艺术特征,在这两方面的共同作用下,图像实现了叙事功能和审美功能的统一。

根据画面的情节内容和时空表现,《三顾茅庐》年画可分为单一场景式、时空并置式、连续叙述式三种图像叙事类型㉗,其中,时空并置式和连续叙事式拉长了图像叙事的时间线,丰富了图像承载的内容,拓展了图像与上下文的关联,让叙事时空产生流动,是创作主体的能动性和艺术想象力的生动表现,具有个性鲜明的形式语言特征和阅读趣味。时空并置式又可分两种,一种是同一时间、不同空间情节的组合,情节无次序、方位之分;一种是不同时间、不同空间情节的组合,情节有先后顺序。杨家埠北公兴画店的两幅横披《走马荐诸葛》《三顾茅庐》㉘表现了徐庶辞别刘备、徐庶见诸葛亮、刘备三顾茅庐、诸葛亮出山四个连续情节,民间艺人将不同时空的情节并置在同一画面,使故事前后相连。画面布局极巧,原本平铺的水平空间分成了上下两层,房屋、树木、山石、线框等充当边界分割了情节空间,为观者正确阅读图像提供了指示,也增加了画面的空间感和可读性。连续叙事式通常是由多幅单一场景式图像构成,有的共存于单幅图像,有的分散在多幅图像(条屏画),都是以串联的方式展现情节的发展过程。潍坊东永吉画店的《三顾茅庐》㉙是单幅横披,民间艺人在有限的空间内描绘了七个情节:马跳檀溪、偶遇牧童、拜访司马徽、走马荐诸葛、二顾茅庐遇到石广元和孟公威、二顾茅庐辞别诸葛均、“隆中对”。虽然情节较多,但民间艺人没有框定故事边界,而是用环境、物象等将各情节串联一体,使观者的视线根据情节发展而游观,图像叙事呈现出反向“Z”字顺序。

上述两种类型的年画在河北、江苏、上海等地区也较多见,属于民间年画中较复杂的一类,是民间艺人感性、心性及创造力的表现。超时空是创作主体对对象进行艺术重构的重要手段,对象在主体意识中符号化,图像是符号化对象的外在显现。超时空图像让文本中建立的叙事得以重构,这种方式增加了图像阅读的趣味性和诱惑力,但也对观看者提出了更高的要求:观者需要对图像再现的文本有一定程度的阅读背景,才能在面对图像时进入创作主体预设或还原的叙事语境,识辨每个情节的独立性和表意范围,并从中体会到感官愉悦。如果观者阅读的顺利,表明二者在互动中产生交集——“共同解释项”,它代表着发送者与解释者在符号传播过程中形成的“共同心灵”,包括双方“在最初就充分理解以及必然会充分理解的所有东西”㉚,意味着符号承载的意义在阅读和解释的过程中显现,符号意义就能通过图像叙事得以传播。如果观者不掌握相关的前文本信息,那么在面对复杂的超时空图像时就会感到凌乱,难以顺利阅读,观者产生的解释项就很可能与符号对象及创作者的解释项偏移,符号意义只得滑入再次阅读的衍义漩涡,图像叙事的意义效果与文化传播功能就弱化了。比如东永吉画店的那幅《三顾茅庐》,对“三顾茅庐”故事不了解的人根本无法分辨情节边界、阅读次序,虽然它看起来故事丰满,很好看,但确实很难看懂。

超时空叙事尽管让创作主体的能动性得到个性抒发,但其能动性并不是绝对原发的,而是处在更广泛的“互文性”背景下,也就是说,不仅仅是多样化的文本影响着创作主体的图像再现,那些直接或间接相关的历史图像同样影响着创作主体的图像创造。民间艺人对叙事的时空重构和艺术表现,既有源自个人创造力和想象力的内在动因,又有传统范式和艺术惯例等外部因素的推动,甚至后者的作用更明显。换言之,民间艺人那些看起来天马行空的艺术创造事实上摹仿了历史图像,其能动性被包含在更广大的艺术体系中,因此,对民间美术艺术形态的认识应该关注到形式背后的关联性,要将其放到传统造型艺术的体系中,以更宽阔的视角重新审视图像表现。就像《三顾茅庐》年画,若直观地从图像的构图、线条、造型、色彩等外在形态概括其艺术语言特征甚至探究创作者的审美意趣、造型观念,诚然行之有效,但如果将它们与历史图像并置,会发现画面中富有个性的边角填充、山石分景的方式、观看者的视线视角、观看者与对象的距离、空间布置、人物形象特征等,都有清晰的视觉传统和样式来源。比较直接的是,古代小说、戏曲版画及戏曲舞台表演中构建的情节选择、时空表达、环境营造、人物形象等语言模式,为后世相关图像的创作与演变提供了参照范式,民间艺人借鉴这些范式,并以民间的艺术趣味和传统手法加以改编。

这种图像的范式类似于贡布里希的“图式”理论,他认为图式是“习得的语汇”,是“经受得住任何美学变化和目的变迁考验的人类共同特征”㉛,是一种不断矫正和发展的内在结构。民间美术程式化的艺术特征,本质就是稳定的图式在起作用,世代传承的图样画谱、技艺口诀、造物观念构成了传统民间美术造型体系,在这个体系中,共性和个性是统一的。在民间艺人的观念里,“传下来的”“老样子”是内化于心的造型基本法则,并且法则由创作者和接受者共同建立、共同依循,这种造型观念是民间文化稳定性的表现。潍坊杨家埠的年画艺人常用“大搬家”来戏言画样创新,其实就是民间美术创作的一种惯用手段,它是通过挪用、改造“习得图式”的方式构建新画样,因而图像之间存在着很多相似性,自然就显得程式化了。

结语

民间年画《三顾茅庐》是对广为流传的“三顾茅庐”故事的图像再现,它基本以在《三国演义》中定型的故事为摹仿范本,直观地描绘了关键的戏剧性情节,实现了将文本中的意象视觉化和空间化的目的。同时,图像摹仿文本并不是绝对不变的,图像不仅摹仿了文本,还重构了文本,从而使图像与文本之间呈现出“互文性”特征。民间年画作为一种艺术形式,在将文本图像化的过程中,创作主体的能动性至关重要,一方面创作主体对文本的接受存在“误读”,同时又受其他历史文本的间接影响,使图像内容与文本之间存在“错位”现象;另一方面,创作主体基于民间审美意识和造型观念对文本进行了图像再现和艺术重构,使之在延续传统造型艺术体系的基础上呈现出新的艺术特征。在这个过程中,对创作主体的审美观念、创作心理等进行阐释虽然有不确定性,但却意义重大,而跨地域、历史图像之间的关联性以及图像叙事在文化传播过程中的意义衍生是可追踪的。现实是,图像在传播中改变着文本的意义,就如《三顾茅庐》年画中原本“缺席”的赵云却“在场”,“错位”的图像在各年画产地及民俗生活中的不断应用与传播,最终被当成了正确的范本,人们不会去追究《三顾茅庐》年画中应该是关羽还是赵云,久而久之,赵云就完全替代了关羽,从而形成了新的文化形象。

本文为国家社科基金艺术学重大项目“中华传统造物艺术体系与设计文献研究”(项目编号:19ZD22)的阶段性研究成果。

作者简介: 杨传杰 山东大学艺术学院博士研究生,主要研究方向为民艺学。潘鲁生 山东工艺美术学院院长、教授,中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席、山东省文联主席,主要研究方向为设计学、民艺学。