作者:杨德鋆

作者:杨德鋆  创建时间:

2007.09.18 15:17:54

创建时间:

2007.09.18 15:17:54

做艺术遗产的知音――

边地少数民族艺术遗产保护说要

杨德鋆

(云南民族大学)

少数民族艺术遗产的保护,像植物生长离不开土壤、水分、肥力、阳光一样,需要创造适合于它的生存、延伸、续传、扩展、增新、溢彩和跟上时光步履前趋的条件,诸如清晰、恰宜、实在的法律政策措施,宽阔、浓郁、优好的环境氛围,及时、积极、得当的关爱和指导等。这些条件的形成,有赖于留意它、认识它、懂得它、熟知它、珍视它的人们一―来自政府、社会、民众的数不胜数知音的努力。

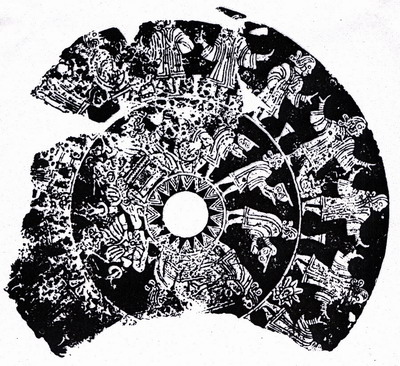

早期型铜鼓牟定鼓(春秋)

历史不断证实着这是一条客观规律,是一条让人不能不信服的真理。

无数事实表明,无论静态的、动态的或静动两兼的少数民族艺术遗产,它们的兴衰存亡除与某些客观因素有关外,多数情况下主要取决于人的认识和态度。官方的大力倡导、推动、激励、扶持和保障,社会组织、群体的关注和有识之士特别是孚众望、有影响力人物的积极参与、倾情投入,民间民俗土壤不曾停息的承载、滋养、护爱与激活,非但能使它们免遭毁损佚亡的厄运,还能令其承前启后,发扬光大,变成当代和未来人们充分享用的宝贵财富和推动艺术进一步发展的可靠基础。

在文化艺术多样性的多民族共居的边地云南,情况就是这样。回望古今历史,它在艺术遗产保护和促进艺术发展方面的许多先例和现实例子,为我们找寻当前和今后各民族艺术遗产保护的路径提供的有积极意义的启示和可作参考的经验颇多。这类事例平时不一定会引人注目,若不对其进行专门探掘与思考,一般人也不一定会对它作特别的留意。然而,它是活生生的,就存在于我们身边,即使有的事起点很远,但却看得见它的足印斑斑剥剥地从远处一直联接到我们的脚前,稍一接触并仔细想来,它对我们是何等重要。为此,根据研究心得和切身体会,我把从古到今这里文化艺术遗产保护获得成效的一些事例集中起来,作一个粗略小结,归纳为三个非常简单通俗的“公式”,即:要实现对少数民族艺术遗产的有效保护(包括发展),需要――

⒈官方倡导、参与 + 民众喜欢、支持 = 结果看好

⒉民众喜爱、参与 + 官方认可、支持 = 结果较好

⒊民间艺人和有影响人士倡导、坚持 + 民众喜欢 + 官方认可(不干预)= 保护有望

晋宁石寨山M12:2铜鼓型铜贮贝器面部铜鼓舞纹饰

下面列举数例说明。

第一类,官方倡导、参与(包括有效指导和身体力行进入实践)为主的一类。

两千多年未断的铜鼓、葫芦笙艺术,是一个最典型的实例。

考古资料证实,在我国南方影响巨大的铜鼓发端于云南楚雄万家坝等地,是春秋中早期从炊具釜逐渐演变成鼓的,在经历工具兼乐器双重功能并存的相当一段时间后,约至春秋中晚期到战国前期,它最终从工具家族分离出来,成为用于单独敲打和为歌舞伴奏的自成一型的乐器,并且在以后数百年间在南方各省和周边国家广泛传播,产生了大而持久的影响。铜鼓从最初光素无纹或少纹、造型显得简素、功能较为单一的状貌,约经二三百年后变成形制精美、做工考究、用途宽广、位居乐奏和歌舞演艺中唱主角的可谓百乐之尊之席,形成了绵延千古至今不绝声形的铜鼓艺术体系,战国至西汉时期的滇国――滇族人的智慧、灵性和汗水起了决定性的作用。值得指出的是这个“决定性作用”同统领滇人的滇王分不开,是在滇王喜爱铜鼓艺术并将铜鼓当成至尊至爱乐器之王进而赋予它王权和神性象征意义的态度影响下,掀起精研、精铸、精打磨加工铜鼓并设立了专业铜鼓乐舞演艺班子和指挥头领亦即建立了以铜鼓为中心的乐舞制度的情势下逐渐造成的。这些情况从晋宁石寨山、江川李家山、昆明羊甫头等地大量滇国王族墓葬出土较多铜鼓和其它青铜器造型显示及纹饰记录的滇王等所在场合周围有多面铜鼓排列,乐舞表演量多技高等情形可以看出。滇国铜鼓铸制的高水准和铜鼓乐舞艺术灿如繁花的景象,使发微于春秋中早期的铜鼓及其乐舞大大发展,步入前所未见的鼎盛阶段,铜鼓也由此变成人人热爱的乐器兼含权势和神性意蕴的圣物,伴着时光的脚步四处传蔓。渐渐地,铜鼓鼓面可能源于篝火与太阳崇拜演化而成的芒心光体为中心向周围呈层层放射状的纹饰图形,也不知不觉变成堪称“云南饕餮”、“南方饕餮”式的云南和南方许多民族逐渐认同的共有文化标记。到这时,产于长江以南的它与产在长江以北的青铜鼎相比,二者的地位和作用不仅相似,而且可相媲美。

铜鼓艺术从初期的简素单一状经跨越发展跃向高峰状态,成为古代云南和南方少数民族播迁面最广影响最大的艺术之一,它的“知音”――保护者和大力推进发展者滇国首领所起的作用十分关键,可以说,从战国至西汉时期滇族酋首和滇王为此作出了杰出的贡献。

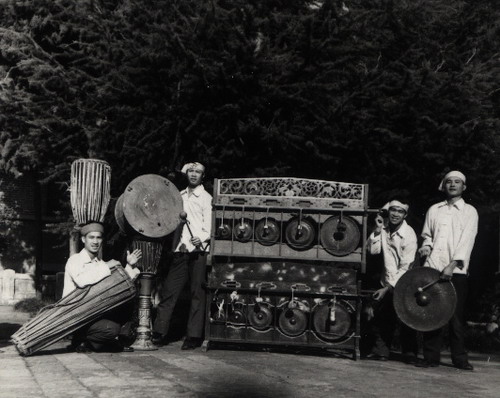

傣族铜鼓乐

滇国覆亡以后,铜鼓艺术的发展受到一定影响,但仍在继续流传,随着时间推移,不断发生着时盛时微的变化。不少时候曾出现相对低谷和被冷落似的情形。然而即使有时因世事更迭、或出现战争、灾害等情而发生流传地域缩小甚至可能消亡的危险,也总会有人出来为它疏浚通道,在岁月中越过渐被淡忘的沟坎,令其再度复苏。不同时期的一些不同地方政权的王者和民族部落首领的若干有价值的作为,让它始终维系着一条不易折断的线,一直渗透在官与民的文化生活和民俗传统中。例如,唐代,南诏(今云南)全民崇尚佛教,在祭祀当时主要尊奉的神灵观士音菩萨的仪式中,铸造观音圣像和铜鼓是同等重要的事,祭祀时击铜鼓(当时称为“更鼓”)由部落首领亲自进行。这些情节清楚地存载于由南诏宫廷画师王奉宗、张顺创作的反映南诏开国史故事的《南诏图传》内,画面表现铜鼓的地位同前述滇国时期的情况无大异。至宋,大理国宫廷描工(画师)张胜温奉圣命画的以大理国王臣礼佛为题材的长幅《大理国梵像画卷》,又重录了《南诏图传》击铜鼓祭观音的画面,说明此俗当时依然被王者提倡,广为流行。南诏、大理时期的王者对延续铜鼓艺术所尽之力,使汉以后唐以前相当一段时间云南铜鼓产量相对减少似在萎蜕的趋势有了改变,铜鼓艺术的民间化程度也因此明显增加,这和滇国时期铜鼓主要由上层聚敛的情形是不同的。南诏,大理国王者和官员使铜鼓在宗教与民俗活动中继续盛行的情况,在后来元朝灭大理国建立云南行省以后至明清时期仍旧在若干民族中产生影响。今天云南一些民族在节日中使用铜鼓,有些节日(如富宁彝族跳公节、勐腊克木人丰收节等)实际是古代铜鼓敬祭、表演仪式和节庆的遗存和延续;壮、布依、彝等族的铜鼓歌舞或在丧仪及其他礼仪中使用铜鼓的风俗亦是古代铜鼓艺术的遗留。有趣的是上述当代保存着铜鼓艺术的民族(人)地区,村寨长老、族长或者乡村干部往往居于主宰、主持和实际控制着铜鼓等民俗艺术的地位,他们作为铜鼓艺术传统的保护者、延传者和促进发展者,在当地相关风俗活动中所起的重要作用是任何人无法替代的。当实地亲睹他们在节日或平日有关活动中环绕铜鼓的热心真诚表现及在群众中产生的奇效时,人们会禁不住感到惊讶并为之赞叹:了不起,这不是历史的相似点么?!铜鼓的“知音”何其多啊!往昔铜鼓风席卷滇云和南方各地时期的滇王等的影子此刻仿佛又出现了。从一定意义上说,文化艺术的畅流不断或断流后复又衔接起来,不正是因为有滇王、南诏王、大理国王等以及眼前所见的乡贤老者、村官寨长们倾注着浓情在起作用么?有这些“知音”在,还愁艺术遗产会骤然散失么?!

晋宁石寨山铜鼓纹饰干戚舞

葫芦笙是和铜鼓一路相伴从远处走来的古代乐器。晋宁、江川、昆明等地几处滇国王族墓葬中,曾出土吹奏葫芦笙铜舞俑、歌舞纹饰和多件铜葫芦笙斗(斗上原有竹或木质笙管已腐坏不存)脱离铜葫芦笙整件,表明葫芦笙歌舞在战国至西汉时期颇为流行,滇国上层对此种艺术不仅兴趣浓郁,而且可能还是善奏善演的行家和促其发展的重要动力。由于史料无载和考古资料未发现葫芦笙像铜鼓一样曾被赋予权势与财富象征的意义,葫芦笙在民众中的传播面在历史上可能比铜鼓宽广得多,可能也未发生过像铜鼓艺术那样盛衰交现的情况。唐代,樊绰《蛮书》卷四描述说,南诏“少年子弟,暮夜游行问闾巷,吹芦笙,或吹树叶,声韵之中,皆寄情言”。葫芦笙艺术十分普及。南诏以后各代吹奏葫芦笙和用葫芦笙伴奏的舞蹈一直非常流行。至今依然广存于彝、拉祜、佤、纳西、普米、傈僳等民族分布的约占云南全省1/4的地区,其中用葫芦笙打歌(又名踏歌、跳歌、打跳、叠脚、跳脚、三跺脚、跺脚歌等)的舞蹈,是云南流传最广参与人数最多的民间乐舞品种之一。葫芦笙艺术之所以久传不衰,除民众喜爱之外,官员爱好并积极参与起了极好的作用。诸如明代,纳西族土官木公诗《饮春会》说:“官家春会与民同,土??鹅竿节节通,一匝芦笙吹未断,踏歌起舞明月中。”诗句说明,边饮酒边吹芦笙跳舞是纳西族首领们春天节会活动的基本内容。据道光《定远县志》载,清代,定远(今牟定)县官规定,每至过年,彝族民众须吹着葫芦笙到县衙署跳舞,舞名左脚舞。现代,以澜沧拉祜族自治县为例,从上世纪五十年代起,每遇佳节或喜庆聚会,嘎克舞(即吹葫芦笙踏歌)必是当地众人欢乐的主体。这时几乎所有善舞的拉祜男子都会从挎包中拿出一把“糯”(葫芦笙)吹奏着跳入舞场。让人惹眼的是,几乎每次在这种场合差不多均会见到担任县领导职务的拉祜族干部的挎包多数也装着“ 糯 ”――他们拿笙、吹笙、入舞的动作过程同别的男人是一模一样的。直到数年前参加欢度拉祜传统节日“阿朋阿龙尼”(葫芦节)时笔者仍亲眼看到这样的情景――几十年未变。官民同舞,会令众人舞兴倍增,对保存、延传和发展传统舞蹈产生的益处是毋庸赘言的。铜鼓、葫芦笙乐舞之所以能像一条五彩泉河,从古流至今日依旧畅旺,以上所言,不能不是一个要因。

拉祜族葫芦笙舞

和铜鼓、葫芦笙之例近似者尚有若干。诸如:

一、唐代,南诏王喜好唱跳,民间和宫廷歌舞随处可见,阵容庞大的《南诏奉圣乐》由此应运而生,在赴长安宫廷表演后成为千古佳话,对以后云南各民族歌舞产生了深远的影响。

二、在海内外享有盛名的云南东汉孟孝琚碑、东晋爨宝子碑、刘宋爨龙颜碑、唐南诏德化碑、宋大理国与三十七部会盟碑等重要碑刻,都是失而复得的历史与书艺文物极品,从荒烟蔓草和泥层中发现并把它们妥善保存起来流传至今的人,俱是明清一些官员和文人,正所谓宝贝遇上知音,一切就有救了……。

第二类,广大民众发自内心喜爱并自愿参加的业已形成传统性、制度化活动形式,及在一定程度上被官方认可并给予支持的艺术。洞经音乐半个世纪以来起起落落的情况是一个具有典型意义的实例。

新中国诞生以前,明清至民国时期较兴盛的洞经音乐,在云南以汉、白、纳西、回等民族为主的约占全省一半的地方流传。参加者以知识分子为主,组成纯民间性的各种会社,用于平日相聚雅赏和当地民俗节会演奏,广受官绅民众欢迎。新中国诞生以后,原有的洞经会社曾一度趋于冷落,至文革时期,多数地方的洞经音乐先后散佚,只有大理、丽江、巍山等少数地方的部份矢志不移喜爱洞经的人仍在谈奏。二十世纪七十年代,笔者在大理古城原三乡公所旧址,亲自欣赏了解放前曾是当地著名洞经会鹤云会、尊圣会的成员,是时为南雅音乐社社员的老者李芝葵先生等谈演的洞经。据悉,他们每隔三天在一起演练一次。虽然当时禁忌很多,批判“封资修”的声音随时不绝于耳,但政府有关部门从不问及他们,对他们实际采取了“隐性支持”的态度,因而南雅音乐社便一直管弦不断,使历史悠久的著名大理洞经音乐不仅不曾断闻,而且培养了一批又一批新人,有了新的发展。到1981年电台为他们录音播放时,它已成为边地云南阵容最大水平最高的少有的“洞经名班”。

丽江洞经音乐(现称纳西古乐)的情况如然。1979年笔者在丽江黑龙潭县文化馆院内多次欣赏过他们演奏。十三个人,除一人外,都在50岁以上,60岁以上的占了一半,最年长的三位已近80之期。他们的活动是受到文化馆和政府有关人士支持的。作为一面旗帜,保存在他们身上的古乐传统,如今已成玉龙雪山下与东巴艺术齐名的另一种艺术亮彩。

值得一提的是,上述洞经音乐艺术家除出于个人喜好外,他们都具有献艺于人甘愿吃苦和不怕受屈的精神。在特定的那段历史时期,官方、半官方暗中给予的支持对处于不利境况中的他们继承发扬洞经音乐传统,无疑是一种鼓舞,已经产生了良果。云南今天到处能闻幽雅抒情的洞经乐声,是同前述洞经音乐的执着坚持者和官方、民众支持者“知音”们的贡献分不开的。

第三类,造诣高超的民间艺术大师、艺人和具有影响力的社会业内外人士的倡导、坚持,广大民众挚爱并倾情参加的艺术。有两个特别值得提及的例子。

1、中华民族文化瑰宝之一古代纳西族东巴舞谱的诞生,源于东巴大师们一代接一代的创造,前后约经历了数百年的时间。纳西族还有另一种舞谱――勒巴舞谱,是用东巴图画象形文字记录与东巴教无关的一种叫“跳勒巴”的舞蹈的谱本,是古代民间勒巴舞高手同东巴先生合作的产物。它们能保存下来,是东巴大师、勒巴艺人和有影响的民间人士携手努力的结果。此外,相传傣族古代曾有文字舞谱,已知版本线索消失于上世纪六十年代。谱本佚失,惟有个别民间艺人以口头方式使用,笔者曾作过少许记录。有很高的艺术价值。

2、“绕三灵”是大理白族古老的为祈祷风调雨顺丰衣足食而举办的歌舞长途大游演风俗,琳琅满目的说白、唱曲、奏乐、舞蹈和超乎寻常的穿戴打扮,贯穿着洱海区域的千年故事与文化奇光。它是少有的民众自发参加和观众最多的大型歌舞盛仪,是大理地区迄今为止依然连年举行却没有官方介入的一种超大型民间艺术活动形式。其内的文化艺术含量很浓,民俗色彩很艳,艺高技精的艺人很多,向为社会各方面人士关注,清代以来曾有不少文人为其写下了许多诗篇。民众“知音”和各方面人士“知音”的大量存在与积极参与、关心、支持,使风格独具的绕三灵一直充满着无尽的生命活力。……

白族绕三灵领舞人

说到这里,已无须再罗列别的例子。少数民族艺术遗产有效保护工作需具备的基本要素已在前面的述说中清楚地透现出来。人们对艺术遗产如何认识,抱何种态度,采取什么行为,是决定艺术遗产能否获得真正保护的基本要件。“知音”,太需要了。在今时一种对文化艺术遗产的“无知流行病”蔓延从而使边地无数艺术珍奇不断遭受或面临毁损的当儿,对少数民族艺术遗产关注的各方面“知音”的作用显得格外重要。时代需要有大量“知音”出现。须知无论何时何地,各民族文化艺术遗产的“彩”均可转化为强边富民的物质的“财”,对边地、西部未来的发展具有不可估量的意义。为此,我们的官员、文人、百姓,都应成为维护中华优秀文化传统的有心人, 成为少数民族艺术遗产的保护神 ――知音。

(编辑 江晓雯)